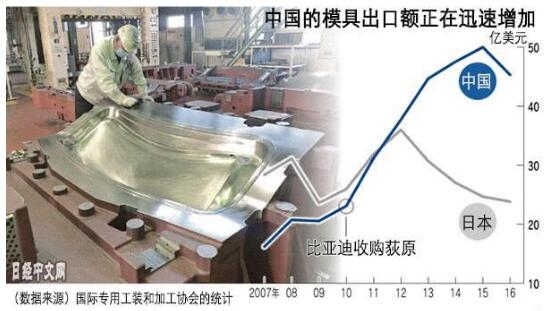

近十年中国和日本在模具业局势彻底大逆转中国模具出口值升至日本的近2倍

近十年中国和日本在模具业局势彻底大逆转中国模具出口值升至日本的近2倍

日本经济新闻19日报导称,日本的模具产业链已迈入紧要关头。该新闻媒体2~4月执行的模具调查问卷显示信息,70%之上的公司回应中国组成“威协”。中国在模具的出口值上大幅度超出日本,居于全球第一位。做为加工制造业基本的模具产业链,其衰落有可能危害到日本加工制造业总体的竞争能力。在全世界经营规模的市场竞争恶化当中,日本的模具公司现况怎样呢?

2009~2012年,“OGIHARA冲击性”围攻了日本模具产业链。那时候被称作“日本三巨头”之一的大中型模具公司OGIHARA(荻原)被划入外资企业系汽车零部件生产商菲律宾端点集团公司(ThaiSummitGroup)和中国比亚迪(BYD)的主打产品。OGIHARA是小车冲压模具模具的较大生产商,与日本世界各国的汽车制造商均具备浓厚关联。

从群马县馆林站考虑开车五分钟,抵达一片田园风光地区,就来到OGIHARA之前的馆林工厂。3月12日,日本经济发展电视记者前去比亚迪主打产品的馆林模具公司,机械设备声一直响个不断。公示板上贴紧中国中国比亚迪全车和模具的聚集点地形图。在集聚了所有工艺流程的工业厂房内,操作工已经不断地繁忙着。中国模具出口值升至日本的近2倍

保持高质量模具的自产自销化——比亚迪的用意很清楚。责任人回望称,那时候的比亚迪以便解决仿冒公司的品牌形象,必须技术水平。回收以后的1年之内,馆林工厂终止向比亚迪之外的公司交货。工厂内也很清冷。

那时候,中国和日本的技术性差别一目了然。“车体凹凸不平,令人猜疑这车能否售出”,OGIHARA的有关人员到中国的比亚迪调查的情况下,称比亚迪仍未做到全球通用性质量。车体的模具生产加工假如不因1微米(μm为一百万分之1米)为企业,将立即造成外型欠佳。中国公司刚开始争相追求完美日本的技术性。

比亚迪行動快速。仅在2010~2013年的1年之内,就将数十名模具研修生派来到馆林工厂。研修生学了模具的基本知识和当场工作等。日本专业技术人员也前去中国的模具工厂,长期性驻在消化吸收技术性。

国际性专用型工作服和生产加工研究会(ISTMA)的数据信息显示信息,2017年中国模具的出入口额度为45亿美金。2013年前后左右超出日本,现如今变成世界上最大的模具进口国。经营规模做到日本的近2倍,全世界市场份额做到26%。在近期十年里,中国和日本局势彻底大逆转,日本的技术性优点刚开始快速变弱。

日本经济新闻2~4月以415家日本模具行业协会的vip会员公司为目标执行了第17次“相关模具制造行业的调查问卷”。调研根据邮送,从等于36.4%的151家公司得到了回应。

回应公司的34.3%觉得中国公司是“威协”。假如再加“将来是威协”的选择项,占比则达到72%。针对日本中国要求委缩、赢利自然环境也很不容乐观的日本模具公司而言,快速增加出口的中国公司将超过竞争者的层面。

比亚迪在中国的新能源车销售市场把握20%之上的较大市场份额,还向欧州出入口。现阶段,再加中国的2座工厂,比亚迪现有三个模具生产制造产业基地。从大概2年前刚开始,过去在日本生产制造的车体侧围大中型模具改在中国生产制造。比亚迪消化吸收了OGIHARA的模具技术性,保持了持续增长。

比亚迪还从法国和日本等征募了很多的国外优秀人才。以回收OGIHARA为突破口,向国外拉开了门户网,2013年比亚迪与德国戴姆勒创立中外合资企业,学习培训着技术性,早已不可以再讥讽比亚迪是“仿冒公司”了。中国和日本能量对比产生大逆转

模具调查问卷显示信息,有关觉得中国造成威胁的原因(可多选),64.1%的公司例举了“模具技术性已经提升”,仅次“质优价廉”(69.9%)。觉得中国生产制造的质量“和日本处在同样水准”的公司仅为9.3%,但另一方面,57.2%的公司觉得“将来将做到同样水准”。

东京大学名誉教授、鸿海精密工业生产非常咨询顾问中川威雄表达,“质量和技术水平的差别早已不大”。中川约20年前从东京大学离休以后担任了鸿海的非常咨询顾问,一直在近距观查鸿海的模具技术性。那时候,中川威雄在鸿海的模具工厂见到“统统是最技术设备”,难掩诧异之情。

鸿海将模具视作生产制造全过程的重要,一直在开展集中化项目投资。中川威雄表露,“工厂经营规模极大,模具职工一度做到约三万人”。伴随着钻削生产加工技术性的发展,模具的应用已经降低,但鸿海现阶段仍有两万名模具职工。鸿海以决定性的资产整体实力为武器装备,不断提升质量。

此外,比亚迪在回收OGIHARA的情况下,薪水和退职金都依照日本的规范派发,给了职工最大限度的照顾。针对体现着中国资产整体实力的回收大剧,现如今制造行业内对其的点评仍是褒贬不一。仍然有很多见解担忧“日本技术性流失”。

十年的時间以往,中国和日本的能量对比产生大逆转,差别已经放大。支撑点加工制造业基石的日本模具产业链早已迈入可否保持竞争能力的关键时期。